先日、目の前に複数の選択肢があって、どちらにすすむか迷う場合、安定路線を選ぶのではなく、むしろ不安がある方の選択肢を選ぶのがよいのではないかと書きました。

不安に隠されている大事なもの – 大島修一公認会計士・税理士事務所

今回はその場合の不安への向き合い方について書いてみようと思います。

まず、自分の中にある不安という自然な感情を素直に認めることです。

不安という感情は動物としての本能に基づくリスク回避のためのものなので、「不安などない」と強く否定したり(以前の自分は、これをやっていました。。)、あれこれ考えすぎて不安に吞まれてしまわないことです。

不安という感情と適切な距離をとるということでしょうか。

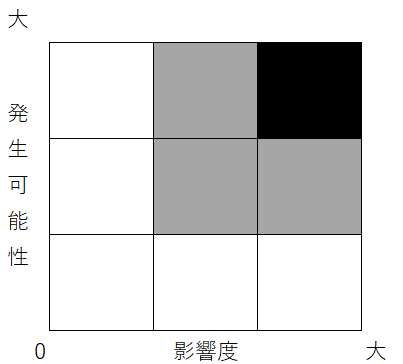

次に、自分が不安を感じるのは、それなりの理由があると捉え、具体的に何に不安を感じるのか分析します。冷静に分析してみると、不安要因は複数ある場合もありますが、その場合は、個々の要因を、そのような事態が実際に生じる可能性(発生可能性)とその事態が生じた場合に失われるもの(影響度)を考慮し、優先的に対応するものを決めます。下図でいうと、発生可能性、影響度とも大きい黒色の領域にあるものが優先度高、次いでグレー領域にあるものが優先度中となります。

そのうえで、優先度の高いものから順に、考えられる準備をします。

この段階では、不安について頭の中であれこれ思いを巡らすのではなく(これをやると不安に呑まれてしまいます)、具体的に準備行動をとっていきます。

準備のための行動をとることによって、不安は小さくなっていきます。

もちろん、その場合であっても、結果として不安をもっていた事象が起こってしまうことはありますが、事前に必要な準備をやり切れていれば、何かしらの学びがあるはずです。転んでもただでは起きないということです。

結果はコントロールすることはできないけれど、プロセスをコントロールすることはできます。プロセスを自分の意志で十分コントロールしたと言えるのであれば、結果がついてこなくても、その結果は、清々しいものですし、次への糧となります。